Retour sur les Rendez-vous d’automne du jeudi 8 décembre 2022

Les Rendez-vous d’automne du RnPAT ont eu lieu à Paris le jeudi 8 décembre 2022. Ils ont réuni une centaine de participants pour investir la question de la nécessaire transition écologique des territoires et la manière dont le PAT peut y contribuer. La journée a été animée par Natacha Fellous, journaliste.

Voir l’actualité d’annonce, le programme et la liste des inscrits et la présentation file rouge de la journée.

Ouverture par les copilotes :

Laurent Duval, Co-président Terres en villes, Vice-président Lorient Agglomération en charge de l’agriculture et de l’alimentation et à l’aménagement rural a ouvert les rencontres d’automne-hiver du RnPAT en rappelant la mission première de l’association Terres en villes, qui depuis le début (2016), co-pilote, avec Chambres d’agricultures France, le Réseau national des Projets alimentaires territoriaux (RnPAT) : faire dialoguer les intercommunalités, souvent porteuses du PAT, avec les chambres d’agriculture, première représentante du monde agricole).

Ce binôme fait face à des enjeux, toujours partagés mais qui se complexifient, ce qui appelle à le consolider d’une part et à l’ouvrir d’autre part. Le consolider car les intercommunalités sont porteuses du PAT et donc, à terme, de la politique alimentaire locale. Et la chambre d’agriculture reste le premier représentant du monde agricole et est donc à ce titre indispensable à la mise en œuvre du PAT.

Ce binôme doit également s’ouvrir car : les enjeux alimentaires sont multidimensionnels : nutrition, santé, développement économique, patrimoine etc. Et pas uniquement réduit aux questions agricoles. Les acteurs non agricoles et mais aussi les agricoles alternatifs sont désormais autour de la table du PAT.

Il a ensuite cité les différents chantiers menés par l’association :

- La co-construction des politiques agricoles et alimentaires d’agglomérations

- Aménagement des espaces et gestion des ressources des agglomérations

- L’économie agricole et gouvernance alimentaire des agglomérations

- L’Europe et la coopération internationale

En guise de conclusion, Laurent Duval a fait référence à la Déclaration de Nantes, document d’interpellation et d’engagement en faveur de l’urgence climatique et sociale, issue des Assises de la transition agroécologique et de l’alimentation durable et à l’initiative de Nantes Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole et Terres en villes (consultable ici)

Thierry Fellmann, Directeur de la Direction Expertise à Chambres d’agriculture France a quant à lui poursuivi en évoquant l’implication des chambres d’agriculture dans les PAT, qui permettent de répondre en partie aux objectifs du projet stratégique dont ces dernières se sont dotées en 2019 :

- Maintenir le nombre d’actifs agricoles dans les territoires

- Accompagner tous les agriculteurs dans les transitions agricoles

- Promouvoir, développer et coordonner les projets de filières dans les territoires

- Développer les partenariats et services aux collectivités et porteurs de projets pour développer une ruralité vivante, créatrice de valeur et levier de croissance économique

- Favoriser le dialogue avec la société civile en dépassant les clivages

Il a pu mentionner la grande diversité d’axes des PAT sur lesquels les Chambres sont mobilisées :

- L’implication des agriculteurs dans leurs territoires

- La structuration de filières locales et de proximité

- L’accompagnement aux engagements de la restauration collective notamment sur l’approvisionnement et le gaspillage alimentaire

- L’installation et la transmission et les questions foncières

En guise de conclusion le représentant des chambres a rappelé que les PAT sont un outil, entre autres, pour enclencher ces dynamiques de transition multifactorielle des systèmes alimentaires.

Présentation du PATnorama N°4

Lisa GERBAL Chargée de mission capitalisation et dissémination à Terres en villes a présenté une synthèse des résultats du PATnorama N°4, une étude menée entre février et mai 2022, guidée par les 4 questions suivantes :

- Quelle est la nature des PAT émergents ?

- Quels sont les impacts de la déconcentration (c’est-à-dire du transfert de compétence en matière d’instruction des appels à projets ou de demande de labellisation, de la DGAL vers les DRAAF) ?

- Quelles différences entre PAT “émergents” et PAT “opérationnels” ?

- Quelle dynamique depuis le plan France Relance ?

L’étude a été conduite sur un échantillon de 44 PAT, représentatifs des PAT au niveau national, comportant 17 PAT “émergents” et 27 PAT “opérationnels”.

Retrouvez sur les liens suivants l’étude complète et le support de présentation.

Voir la présentation faite en séance et le PATnorama N°4.

Atelier 1 – Penser la transition écologique dans la stratégie du PAT

La transition écologique est maintenant au centre des préoccupations. Toutefois, les PAT demeurent en retard dans sa prise en compte. La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience » d’août 2021 prévoit qu’une Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) soit élaborée d’ici le 1er juillet 2023. Celle-ci devra déterminer les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le PNA et sur le PNNS.

La transition écologique est un critère important du cahier des charges du nouvel appel à projets du Programme National pour l’Alimentation. La dimension environnementale est particulièrement explicitée et « Compte tenu du contexte économique et des nouvelles orientations données par la loi « Climat et résilience », [les] projets [candidats] devront notamment présenter des objectifs en matière de lutte contre la précarité alimentaire et de transition agricole et alimentaire ».

Le PATnorama n°4 qui vient de paraître, sur la dynamique PAT au début du 2ième cycle (2021 -…) conclut sur la faible place de la transition dans les PAT émergents et une place un peu plus grande dans les PAT opérationnels mais qui reste encore trop limitée.

L’atelier n°1 a eu donc pour objet de comprendre les freins à la bonne inscription de la transition écologique dans la stratégie du PAT et d’identifier les conditions permettant de la motiver autour d’une expérience, celle du Grand Poitiers. Les questions au centre étaient donc : comment caractériser la notion de transition ? Comment la partager ? Quels déterminants de son émergence ?

Intervention – Freddy Poirier, Vice-Président Agriculture, Alimentation, Développement rural, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), Contrat de ruralité, Gestion de crise et Résilience, Grand Poitiers

Le Grand Poitiers Communauté urbaine est co-porteur d’un PAT avec deux autres EPCI ruraux : la Communauté de communes du Haut-Poitou et la Communauté de communes des Vallées du Clain. Cela représente un territoire d’un peu plus de 260 000 mangeurs, 83 communes et près de 80 000 ha de Surface agricole utile. A ce titre les trois EPCI ont validé un plan d’actions commun avec des actions que chacune peut porter de manière commune et d’autres qu’elles peuvent porter de manière autonome. Elles se sont dotées d’un service unifié qui permet de mieux porter ensemble le PAT.

Le projet d’élaboration du PAT a été lauréat en début 2019 de la réponse à l’appel à projets du Programme national pour l’alimentation. Il n’a jamais pu s’abstraire de la dimension écologique car le Grand Poitiers est « producteur d’eau » en régie mais il y a sur ce sujet un décalage entre les trois EPCI, les 2 Communautés de communes ayant délégué cette compétence à un syndicat mixte. L’agriculture, et particulièrement les grandes cultures, occupe une place plus importante dans ces deux autres EPCI. Pendant une première période, c’est cependant la dimension économique qui est priorisée.

Le tournant pour une prise en compte de la transition agroécologique dans la stratégie du PAT se fait avec le changement de mandat en juin 2020. Le PAT, à ce moment, est en phase de concertation. Plusieurs ateliers en visio-conférence ont lieu avec parfois 130 à 150 participants : c’est la période des confinements liés au COVID. Les nouveaux élus coïncident avec les retours de concertation et placent la transition écologique dans les enjeux prioritaires du PAT.

Le premier enjeu qui est mis sur le devant est celui de la qualité de l’eau (en lien avec sa gestion quantitative) comme première denrée alimentaire.

Dans le PAT du fait de cette compétence gestion de l’eau, le Grand Poitiers va plus loin que les autres EPCI incluant des actions dans son contrat Ressources, mettant à disposition des solution alternatives pour appuyer les changements de pratiques. Des Paiements pour Services Environnementaux sont proposés.

Des liens sont faits avec le PCAET préexistant au PAT en mettant en place des actions communes. Le diagnostic ClimAgri avait déjà mis en avant l’agriculture et l’alimentation comme levier pour diminuer les émissions de gaz à effets de serre, pointant à l’époque l’autonomie des élevages. Des accompagnements à la transition des systèmes de production agricoles sont mis en place avec l’appui des partenaires agricoles : Chambre d’agriculture, CIVAM, Terre de liens, …

Les acteurs du territoire sont moteurs dans ces changements mais souvent confrontés à leur propre modèle économique et ont besoin d’appuis eux-mêmes. Le PAT les a mobilisé par un appel à projets et a ainsi fait remonter des initiatives visant la transition écologique. La collectivité joue un rôle important d’ensemblier pour sortir de la segmentation entre ces acteurs et les coordonner entre les différentes thématiques. Pour cette raison, elle reste souvent motrice sur ces sujets de transition transversaux.

Les expériences qui remontent de la salle mettent en évidence l’importance des outils tels Afterres 2050 créé par Solagro, utilisé notamment par le PAiT de la région grenobloise ou le PAT des Boucles de la Seine en Normandie, avec des visées prospectives, pour mobiliser les acteurs du territoire dans une vision commune de la transition. Les outils déjà mentionnés comme ClimAgri de l’ADEME sont aussi particulièrement utilisés.

Dans plusieurs Métropoles (Bordeaux Métropole, la Métropole Européenne de Lille, …) ou communes urbaines importantes (Ville de Paris), on retrouve de très hautes ambitions en matière de transition écologique, faisant le plus possible de liens avec les problématiques de précarité alimentaire, ciblant notamment la restauration collective et son approvisionnement mais ciblant aussi les transitions de systèmes de production agricoles, sur leur territoire ou les territoires voisins.

Des territoires ruraux font également état d’objectifs du PAT souvent avec un focus agricole incluant la transition écologique. Des liens sont souvent faits avec leur PCAET, le PAT constituant une déclinaison sur les thématiques agricoles et alimentaires.

Restitution de l’atelier 1 par une actrice de la recherche

Catherine Darrot, Maître de conférences en sociologie à l’Institut Agro Rennes Angers, a commencé son intervention en rappelant la dynamique d’innovation telle que perçue par la recherche : dans la théorie, pour qu’il y ait transition, il faut qu’une crise survienne. Celle-ci permet de remettre en cause le système agro technique. De cette manière, le régime est mis à l’épreuve et des innovations émergent à petites échelles. Au fur et à mesure, ces dernières prennent place dans le débat public et se multiplient.

Dans la pratique, on a retrouvé cette dynamique lors de la crise du covid où de nombreuses innovations ont vu le jour dans le domaine agro-alimentaire : hausse du jardinage, apparition d’épiceries solidaires, etc.

Face à ce constat, Catherine Darrot a posé la question suivante : quel est le rôle du PAT dans cette dynamique ? La chercheuse a formulé 2 propositions de réponse :

- Construire un récit commun, c’est-à-dire permettre de penser des scénarios d’avenir dans une démarche prospective. Cela est rendu possible par les travaux de certains bureaux d’étude et les outils qu’ils développement (tel que le scénario Afterres 2050 développé par Solagro).

- Inventer les innovations manquantes pour refaire système, c’est-à-dire compléter un maillon manquant, comme par exemple un outil de transformation ou de logistique (une légumerie, un abattoir ou une plateforme logistique).

Atelier 2 – Appréhender la transition écologique à travers la compétence alimentaire

La compétence alimentaire est évoquée de manière grandissante dans les débats sur la territorialisation de l’alimentation.

Le rapport d’évaluation du dispositif PAT du Sénateur du Nord Frédéric Marchand propose de « Doter les collectivités d’une compétence alimentation pour en faire des Autorités organisatrices de l’alimentation durable et résiliente (AOA). L’autorité organisatrice de l’alimentation serait similaire à celle de l’habitat (AOH), elle-même développée sur le modèle de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). L’échelle retenue sera celle du bassin de vie et cette compétence doit être partagée.” L’objectif affiché étant d’amplifier la territorialisation des politiques de l’alimentation.

L’atelier a donc eu pour objectif de s’interroger sur le « pourquoi » d’une AOA. Que confère-elle de plus aux territoires ? En quoi le fait d’être AOA facilite la mise en œuvre du PAT sur le territoire ?

L’atelier s’est également consacré au « comment » d’une AOA. L’échelle de l’EPCI est pertinente mais est-elle suffisante ? Quelle articulation avec les acteurs des autres échelles, en termes de distribution de compétences et de modalités de contractualisation ?

Deux interventions se sont succédés après cette introduction.

Intervention 1– Lionel Martin, Chef du bureau Agriculture, Aménagement de l’espace au Département du Vaucluse.

Lionel Martin a présenté le contexte territorial du département du Vaucluse en insistant notamment sur l’importance de la pauvreté (taux le plus élevé de la région, 22 quartiers prioritaires de la politique de la Ville) et la précarité alimentaire qu’elle implique. Le PAT développé à l’échelle du département met l’accent sur les aspects sociaux et agricoles.

En termes de compétences activables en faveur de la territorialisation de l’alimentation, le département s’appuie sur différentes compétences. Il est chef de file de l’action sociale et de la solidarité. La compétence agricole est remplie par la compétence partagée du tourisme et de l’attractivité. La compétence économique est activée en tant que tel ainsi que celle relative à l’approvisionnement des collèges (ainsi que la formation).

Voir le support de présentation

Intervention 2– Violette Divay, Cheffe de projet Programme Alimentaire Territorial au Grand Avignon

Violette Divay a brièvement présenté le contexte territorial du Grand Avignon, rassemblant 200 000 habitants, à cheval sur les départements du Gard et du Vaucluse. Le PAT a été initié en 2019 et le plan d’actions en mars 2022.

La compétence alimentaire implique plusieurs niveaux de collaboration. Au niveau des communes (restauration collective, gestion foncière, mise en place d’espaces test agricoles…), des départements (co financement d’initiatives type VRAC, agriculture urbaine…). La question se complexifie lorsque l’on aborde la question de l’approvisionnement puisque les intercommunalités ne sont pas les interlocuteurs privilégiés des distributeurs.

Les avantage d’être une AOA seraient de plusieurs ordre : le financement de la compétence ou encore la capacité à mettre en place les contractualisations avec les différents niveaux institutionnels. Il est nécessaire d’atteindre une couverture nationale complète afin d’éviter des exclusions. Un point de vigilance enfin, lorsqu’une compétence est imposée, elle peut avoir l’effet pervers d’impliquer moins d’engagement politique.

Restitution de l’atelier 2 par deux acteurs de la recherche

La restitution a commencé par l’intervention de Patrice Ndiaye, Maître de conférences en Droit public à l’Université de Montpellier, faisant le constat que la question de l’alimentation avait été appréhendée à partir des compétences détenues par les intervenants du 2ème atelier (lutte contre la précarité alimentaire et la restauration collective dans les collèges pour le département et via l’aménagement du territoire et les cantines scolaires pour l’agglomération). Les discussions ont donc d’abord porté sur l’articulation des compétences, plutôt que sur la création d’une compétence alimentaire : comment articuler les compétences entre parties prenantes d’un PAT et comment articuler les compétences en interne ?

Le chercheur a ensuite admis que sans compétence alimentaire, les acteurs des PAT étaient fragilisés, voire en perte de légitimité. Dans son rapport d’étonnement, Patrice Ndiaye a mis en avant 3 constats :

- Le PAT a besoin d’un cadre juridique plus contraignant avec des objectifs clairs et prescriptifs. Le droit “mou” aurait pu offrir de la souplesse, mais finalement il ressort du terrain une nécessité d’encadrement plus importante pour renforcer l’opérationnalité du PAT.

- Au niveau de l’échelle d’action, la question persiste. Quel territoire retenir ? Il faudrait fixer les priorités à l’échelle régionale, et décliner ces dernières à l’échelle locale. Pour cela, il faudrait imaginer des systèmes avec des rapports de compatibilité (et non de conformité car plus contraignant).

- Les citoyens sont de manière générale peu impliqués dans les PAT, ce qui représente un élément de fragilité. Idem, les acteurs de la grande distribution sont absents, comme certains agriculteurs.

Luc Bodiguel, Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – Université de Nantes, a poursuivi en rappelant les besoins réciproques entre acteurs des PAT et chercheurs qui convergent sur les mêmes interrogations.

Il poursuit son intervention en revenant sur les avancées de la recherche, qui définit le PAT comme un dispositif ayant un cadre et une portée juridique indéterminée, des objectifs non prescriptifs et pas de moyens d’action. Par conséquent, pour Luc Bodiguel, les possibilités du PAT sont multiples, mais à condition :

- De trouver des compétences via les différents échelons territoriaux. La recherche a démontré une “multi compétence” au sein des PAT, dont les différents champs sont synthétisés sur l’outil suivant (à jour de 2021) : Agir pour l’alimentation locale – Une initiative CNRS et Terres en Villes (agirpourlalimentationlocale.fr).

- De trouver et créer de nouveaux partenariats entre collectivités territoriales, l’Etat et acteurs privés. La grande distribution est notamment un acteur peu mobilisé dans les PAT, car elle répond à des logiques distinctes et ne fait pas partie des mêmes réseaux. Un réseau facilite et accélère l’implantation de nouveaux projets sur un territoire. Aujourd’hui la recherche se questionne sur les relations qui sont à nouer entre ces différents partenaires afin de faciliter la résilience territoriale, c’est-à-dire la capacité à anticiper. Ainsi les questions de recherche formulées par Luc Bodiguel s’articulent autour de la notion de planification et de contrat (contrat de sécurité, plans communaux de sauvegarde, contrat de réciprocité, …).

- De maintenir la dynamique en dehors des mandats électoraux et du turn over des chargés de mission. En effet, le contrat est un outil qui ne pourra être efficient en l’absence d’un portage politique important, et d’une mobilisation des acteurs territoriaux.

Voir le support de présentation

Atelier 3 – Opérationnaliser la transition écologique par la mise en cohérence des outils d’aménagement : CRTE, PCAET, SCOT, PLUI.

Une multitude de dispositifs d’aménagements coexistent (STRADDET, SCOT, PCAET, CRTE, etc.), pilotés par différents acteurs, à différents échelons, soumis à des temporalités différentes.

Dans son rapport d’évaluation des PAT, le sénateur Frédéric Marchand émet la recommandation (recommandation n°9) suivante : « Le contrat alimentaire de territoire, en tant qu’outil systémique devra avoir des articulations et des prolongements dans tous les outils d’aménagement et de vie des territoires : PLU, PLUI, SRADDET, SCOT, CRTE, PRAD, CPER etc. Il s’harmonisera au niveau supra avec les actions des conseils départementaux et régionaux. La cohérence nationale de ces CAT pourra se faire à travers les CRTE et les contrats de Plan État-Région signés avec l’État. »

Cette incantation à la convergence des dispositifs n’est en réalité pas nouvelle, puisqu’elle est déjà mentionnée dès les premiers cahiers des charges du Programme National de l’Alimentation comme un objectif à atteindre.

L’atelier n°3 a donc eu pour objectif de montrer par l’exemple comme une telle convergence peut opérer, en s’intéressant plus spécifiquement à la convergence entre PAT et PCAET :

- Comment pousser une telle convergence ? Quelles sont les conditions favorables à cette imbrication ?

- Quels peuvent être les résultats tangibles et opérationnels d’un tel rapprochement ?

- Quels sont les principaux freins à la convergence de ces dispositifs ?

- En quoi cela peut-il favoriser l’opérationnalité de la transition écologique ?

Deux interventions ont décrit des cas concrets de convergence entre PCAET et PAT.

Intervention 1– Xavier Laurière, Directeur et Agent de Développement au Pays des Châteaux.

Le PAT du Pays des Châteaux a été lancé en 2018 et englobe 3 intercommunalités, dont deux sont dotées d’un PCAET.

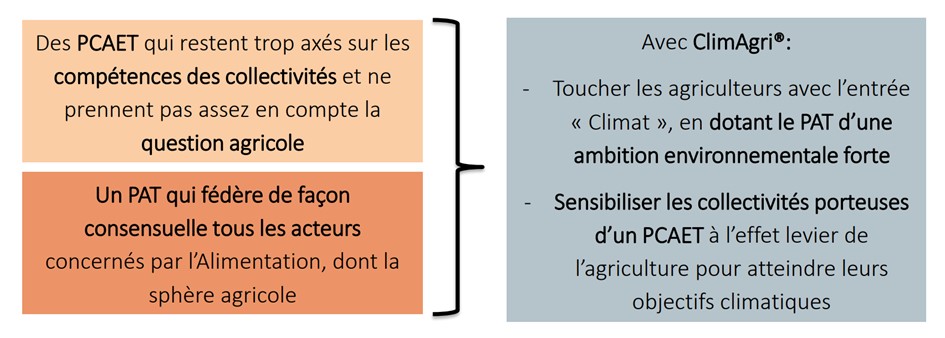

Le Pays des Châteaux, moteur sur les questions agricoles et environnementales, a souhaité expérimenter l’outil ClimAgri, un outil de mesure d’émissions des GES issus des activités agricoles, en lien avec les PCAET de son territoire, et a bénéficié pour cela d’une subvention de l’ADEME.

Les résultats de ce travail ont constitué un point de départ concret pour mieux intégrer dans les PCAET les questions agricoles et alimentaires, qui auparavant n’étaient pas présentes. Le PCAET, document de nature prescriptive, et le PAT, territoire de projet qui vise le consensuel, ont des natures différentes mais complémentaires. Pour le Pays des Châteaux, le travail concret de « diagnostic » Climagri a été considéré comme le moteur initial de la dynamique de convergence entre les dispositifs. L’outil Climagri a débouché sur la création d’une nouvelle dynamique de projet : le projet « Acclimagri », dont les objectifs sont l’adaptation au changement climatique des exploitations agricoles, tout en partant des attentes des producteurs et en s’assurant de la viabilité économique des systèmes agricoles, et avec l’objectif d’une diminution des émissions de GES.

Voir le support de présentation

Intervention 2 – Pascal Verdier, chargé de mission agriculture et espaces naturels à Rennes Métropole.

Rennes Métropole a lancé le projet « ACTE » (Agricultures, climat et territoires), financé par l’ADEME, qui, à partir d’une étude d’impact des activités agricoles menée par Agrobio35, se donne un objectif de réduction de 15% des GES issus des activités agricoles sur le territoire rennais. Cet objectif chiffré, inscrit dans le PCAET, document antérieur au PAT, a par la suite été intégré de manière assumée dans le programme d’actions du projet alimentaire. Une série de scénarios ont été travaillés pour esquisser les pistes pour arriver à une telle réduction.

Le PAT n’avait pas d’ambitions spécifiques liées à l’agriculture et les GES, mais s’est alimenté du PCAET, qui, à l’inverse du Pays des Châteaux évoqué précédemment, s’était emparé des questions agricoles.

Voir le support de présentation

Restitution de l’atelier 3 par une actrice de la recherche

Isabelle Duvernoy, chargée de recherche à l’INRAE Toulouse a restitué cet atelier. Ses travaux portent à la fois sur la multifonctionnalité de l’agriculture et la territorialisation des politiques publiques.

Le premier constat fait par Isabelle Duvernoy est que le sujet de l’imbrication des dispositifs d’aménagement est peu traité en recherche, ce qui témoigne de la nouveauté de ce thème. Elle est également revenue sur la complémentarité apparente des dispositifs : en particulier le côté prescriptif du PCAET, comportant des objectifs chiffrés en termes de réduction de GES et la dynamique consensuelle du PAT. Cette observation rejoint certaines des conclusions de l’atelier n°2 sur les compétences alimentaires, et l’observation d’une volonté grandissante d’un droit plus « dur », prescriptif dans les PAT. En effet, l’inscription d’objectifs du PAT dans les PCAET par exemple permettent au PAT de s’adosser à un document à valeur prescriptive.

Enfin, Isabelle Duvernoy a formulé l’hypothèse que la convergence des dispositifs est une manière d’amener dans les PAT de nouveaux acteurs, ou des acteurs peu présents, à la fois dans la gouvernance du projet, dans l’ingénierie, voire dans les financements.

Clôture

Florence Aillery, Adjointe à la cheffe du Bureau de la politique de l’alimentation et Représentante du ministère.

Madame Aillery a d’abord souhaité rebondir sur les échanges ayant eu lieu durant la plénière de l’après-midi : doit-on donner une définition du PAT dans la loi ? Rigidifier l’outil de politique publique ? Quelle est la bonne échelle d’action du PAT ?

Ces questions sont aussi posées au sein du ministère. Néanmoins Florence Aillery a précisé que légiférer pouvait également avoir des conséquences négatives et que pour le moment, la volonté de laisser le PAT “ouvert” demeurait. Il en va de même pour la question de l’échelle d’action, le ministère définit “la bonne échelle” comme celle où les acteurs arrivent à se mobiliser.

La représentante de la DGAL a ensuite réaffirmé que la transition agricole et alimentaire devait être une finalité du PAT. Ce dernier commence généralement par une entrée spécifique, telle que la restauration collective mais doit par la suite élargir son plan d’actions et ses partenariats, notamment vers les acteurs de la distribution, pour le moment peu inclus dans les démarches de PAT. Elle a néanmoins reconnu un besoin d’accompagnement et d’outillage important et a posé la question de la capitalisation des travaux du RnPAT.

Par la suite, Florence Aillery a rappelé le contexte réglementaire en cours : la loi Climat et Résilience prévoit l’élaboration d’ici juillet 2023 d’une Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition, et le Climat (SNANC) qui devra déterminer les orientations de la politique de l’alimentation durable. Le déploiement des PAT devra y avoir toute sa place. De son côté, la DGAL travaille à l’élaboration d’une feuille de route basée sur les recommandations du sénateur Marchand.

Concernant les financements, Florence Aillery a fait remarquer que l’APP du PNA 2023 se déployait actuellement en partenariat pour la première fois avec la Direction Générale de la Santé (DGS). Doté de 3 millions d’euros cet AAP comporte 2 volets, l’un destiné à accompagner de nouveaux PAT, le deuxième vise des projets infra régionaux destinés à accompagner les PAT.

En guise de conclusion de son intervention, elle a rappelé que le déploiement des PAT constituait une Politique Prioritaire du Gouvernement (PPG), ce qui témoigne qu’il a été identifié comme un levier très utile dans le déploiement de filières alimentaires territorialisées.

Marc Nielsen, Directeur de Terres en villes

Marc Nielsen a rappelé que le RnPAT est aujourd’hui dans un moment charnière de sa trajectoire car il doit passer à l’étape supérieure, après sept ans d’émergence et de consolidation. Les copilotes ont ainsi été missionnés sur l’année 2023 pour travailler à deux niveaux.

Le premier niveau est celui de l’amplification de la dynamique existante du RnPAT. Il s’agira d’organiser un événement annuel à l’été, de continuer les activités de communication mais aussi d’intensifier les analyses de l’Observatoire national des PAT (OnPAT) avec la production d’un PATNorama 5 qui sera consacré aux questions d’installation et de transmission.

Le deuxième niveau est relatif à la mise en place des bases d’un futur réseau, plus ambitieux et plus rassembleur. Il est prévu une consultation auprès d’acteurs clés de l’alimentation pour débattre de ses futures missions et de sa gouvernance. Il est également prévu un travail de préfiguration d’une plateforme numérique de collecte et de mise à disposition d’information à destination des parties prenantes de PAT.